演講活動

Academic Lectures

思想風雲在中山——跨文化講堂

楊儒賓〈《莊子》與工匠精神〉

楊儒賓(清華大學哲學研究所講座教授)

感謝楊儒賓教授不辭辛勞從新竹南下,參加思想風雲在中山──跨文化講堂與訪談活動。演講中教授為我們講解「莊子與工匠精神」,即《莊子》書中許多關於匠人技藝的展現,實與形氣主體的延伸、人物彼我之間的轉化有莫大關係。楊教授首先指出漢陰丈人所謂的「純白」之心,是不脫離世間、經歷一切仍能純白,才足以稱之;主客對立造成的矛盾損傷,是庖丁、輪扁等人的必經過程,但在意識的轉化與身體技藝的運行後,神氣得以流通於物我之間,達到「以天合天」的境界,是以技藝的完成,也是對象的完成、生命的完成。

最後,楊教授談「工倕旋而蓋規矩,指與物化而不以心稽」,作為莊子並不反知、肯定知識帶有中介性質的證明。只不過,技藝展現不離修養意涵,仍要超越規矩、超越知識,故憑藉技藝之超乎感官、理智之上的直覺力量,遊化其中使主客同時昇華。

宋灝〈當代華語思維與跨文化問題〉

宋灝 Mathias Obert(中山大學哲學研究所教授)

感謝中山哲學所的宋灝教授與高長空教授一同參與「國際漢學家訪談──思想風雲在中山」的計畫,並且準備了「當代華語思維與跨文化問題」的演講活動,宋灝教授作為主講者,他對於華語思維觀察之貼近與針貶,源自他對中國哲學、西方哲學或當代哲學、比較哲學研究現況等繁複問題的深刻關懷。

比如在華語思維中,時常在西方的影響下去看待中國的歷史與思想,西方觀念已然成為一種內在的他者,如此一來不僅是中國正在「自我殖民化」,也會忽視陌異性帶來的激盪;另一方面,中西雙方都有被冷凍的歷史,以及被本質化的既定印象,然而全球化的時代,人類國族之間早已有文化糾纏與混搭經驗,甚至有當前的迫切問題。即如台灣所經歷的處境、語境,提供了足以讓我們「跨」文化的動能與豐富資源,內在文化差距也是交流的機會和連繫,是向前開放的情景,因此面對歷史、面對未來全球的變動,研究者也要敢於解放並有批判性的思維。

賀安娟〈數位報紙檔案中的福爾摩莎敘事〉

''Narrating Formosa in Digiatal Newspaper Corpora''

賀安娟 Ann Heylen(臺灣師範大學臺灣語文學系教授)

感謝賀安娟教授特來參加國際漢學家訪談及演講活動,並且於演講中,為我們介紹近來數位人文研究已成為人文研究的一種新的研究方法。

這次賀安娟老師帶來最新正在進行的研究,從比利時佛蘭德語、法語、德語與荷蘭荷語的新聞資料庫對於「Formosa」這個詞開始進行搜索。據此,演講時賀老師問大家,為什麼是透過「福爾摩沙(Formosa)」作為研究的關鍵詞,而不是大家習以為常的「台灣」來研究在荷蘭、比利時報紙中的「台灣」? 賀安娟老師後來說到:從荷蘭、比利時的角度來看,以「台灣」作為代表這座島嶼代稱是非常晚的,大約在1950年代「台灣」一詞才進入外國報刊的視野之中。

以「福爾摩沙」稱台灣,除了過往殖民者的共同稱呼外,也是在其他語言中代表「美麗」之意較容易讓西方世界了解這座島嶼。因此賀安娟老師提及而這個研究的重點就在於──從歷時性的語料庫研究中,如何比較不同資料庫的語言,以正確的文意判讀,同時這個詞是出現在哪個專欄、標題、新聞的內容、立場,它們是如何講述 formosa 的?

研究中賀安娟老師初步發現,以formosa為關鍵詞是多是在日本統治台灣時,荷蘭、比利時報紙會以日本的殖民地、福爾摩沙來去涵括台灣這塊土地的現況,到了1950年代也會以「福爾摩沙」來稱實際統治台灣的國民政府,而以法語書寫的比利時左派報紙由於其意識形態也會對台灣與蔣介石多加批評,因此也可看出報紙的不同立場,然賀安娟老師說到,當然這只是初步的研究,未來若擴展到以Chinese、China、ROC 等來作為關鍵詞,或許也會有更多有趣的發現,但也暫代老師進行更進一步的研究。

在這次的跨文化講堂演活動中,透過賀安娟老師的研究方法,讓我們知道時代愈發進步,也能有更多不同的工具來協助進行研究,進而豐富研究內容與文獻基礎,並同時與當代技術和價值接軌。

康特〈漢傳中觀學語言觀:以「四句」詮釋為主 〉

''Chinese Madhyamaka Buddhism's Perspective on Language: Interpreting the Catuṣkoṭi''

康特 Hans-Rudolf Kantor(華梵大學東方人文思想研究所教授)

感謝華梵大學康特教授,為我們帶來「漢傳中觀學語言觀–以『四句』詮釋為主」的演講題目,康特教授指出:「在漢譯佛典當中涵蓋諸多不同義理思想,為了表明彼此之間脈絡的一致性,漢傳宗派佛教詮釋學以「四句」 為基礎,使用「判教」 的手段來對諸多經論言教加以系統性和統攝性的解說。」也因此本場跨文化講堂,教授著重在分析與討論漢傳宗派佛教詮釋學的概念形成,即以天台四句判教詮釋學做綜合觀點簡述,並且專門發揮該詮釋學中之語言觀。

鄭毓瑜〈追源與創新:楊牧論中國早期古典文學 〉

鄭毓瑜 (中央研究院院士、臺灣大學中國文學系講座教授)

鄭毓瑜院士的到來,為跨文化講堂帶來感性與理性交織的知識盛宴。題目「追源與創新:楊牧論中國早期古典文學」,不僅讓人見識到楊牧做為一名新詩人,其背後用了多少心力在古典文學的鑽研與鑑賞上,又看到鄭院士如何追憶楊牧,根源於人生及研究歷程裡,處處領受楊牧老師暮鼓晨鐘的提點,及其為學、為詩乃至為人,實事求是的態度所影響。

鄭院士點出了楊牧研究中,認為《詩經》不斷重複出現的套語,是種「系列思想的貯藏庫」,在口傳時代能夠調動聽眾心耳之間的聯想;《詩經》與古詩裡「賦」的作用,使我們不只著重詩的抒情成分,也關注到其敘事的重要性;而何謂周王朝的建國史詩、何謂傳統的英雄主義,亦可見於《詩經.大雅》透顯一種是文非武,由修辭與主題轉衍史實的周文史詩(Weniad),既突破了舊天人關係,也傳遞思想的革新。

感謝鄭院士及與會者的參與,為我們串聯起楊牧求學經歷與研究、創作詩文的關係。會議在鄭院士朗誦楊牧詩文中行進,也在眾人的追憶歡談和淚光中落幕,不禁讓人期待再次的會面。

李壬癸〈從語言相對論到臺灣南島語言〉

李壬癸 (中央研究院院士)

文/杜佳倫 (中山大學中文系副教授)

中山大學執行教育部標竿計畫「跨文化漢學之島」,邀請中央研究院李壬癸院士來西子灣參與「思想風雲在中山——國際漢學家訪談活動」,李院士被尊稱為「台灣南島語言研究之父」,投入語言學研究五十多年,對台灣南島語進行全方位的調查研究,讓台灣成為國際南島語言學研究重鎮之一,學術貢獻卓越,獲獎無數。活動第一天舉辦跨文化講堂,第二天進行訪談錄影,由中文系杜佳倫副教授擔任主持人及訪問人,演講內容與訪談成果充實精彩。

第一天文化講堂,李院士以「從語言相對論到台灣南島語言」為題,該場演講同時認列大學之道通識講座,有助於學生從關懷台灣本土語言與文化來增進大學之道的學習,當天聚集了各領域的學生,以及慕名而來的校內外語言學者,座無虛席。所謂「語言相對論」(linguistic relativity)意指不同的語言有不同的思考模式,人們的宇宙觀因語言的不同而改變。李院士以若干具體的例子來比較漢藏語言、印歐語言、南島語言思考模式的不同,例如:名詞組方面,漢藏語言關注物體形狀而有豐富的分類詞,印歐語言關注物體數量而有單複數的詞形差異,南島語言則關注是否為人類屬性而有屬人或非人的構詞區別。又如數詞系統方面,漢藏語言及印歐語言多半為十進位系統,而南島語言除了十進位,另有五進位、二十進位系統,如巴宰語(Pazeh)的6以5+1來構詞,法佛朗語(Favorlang)的40以2×20來構詞,李院士特別點出十進位、五進位、二十進位乃與原始文化以身體之手指或腳趾來計數密切相關,十分自然有趣。除了語言系統,李院士也從大洪水、射日、蛇為人類始祖等神話傳說的異同,來比較漢民族和南島民族的差異性與相似性。

演講結束後開放現場討論,部分聽眾透過線上系統(slido)踴躍提問交流,李院士在回應問題時特別說明台灣南島各族語言的歧異度大,例如前述數詞進位系統不一,如此豐富多元的語言系統聚集台灣,語言證據強力指向台灣最有可能為南島民族的起源地,此亦為台灣極為珍貴的文化資產。第二天李院士接受訪談時,也再次提及台灣重要的軟硬實力,他認為硬實力是科技界的台積電,而軟實力則是台灣的自由民主與豐富語言,語重心長地呼籲大家應從跨文化的角度尊重與理解台灣的多語言文化。中文系杜佳倫表示非常感謝「跨文化漢學之島」計畫規劃一系列知名國際漢學家親臨中山訪談的學術活動,藉由學者來訪不僅能拓展國際視野,並且在傳統漢學之外也關心台灣本土文化,創造關鍵機會讓漢學與南島學在台灣島嶼上進行深具意義的對話與交流。

何乏筆〈玄牝與性別——《老子》第六章的跨文化探索〉

何乏筆 Fabian Heubel(中央研究中國文學研究所研究員)

主講者:何乏筆 Fabian Heubel(中研院文哲所研究員)

主持人:賴錫三(中山大學文學院院長)

對話人:楊儒賓(清華大學哲學系講座教授)

陳榮灼(加拿大Brock University 哲學系榮譽教授)

中研院文哲所何乏筆研究員選擇《老子》第六章,作為撰寫專書的主題,其中關於哲學、文學、神話、寓言和詩意的延伸,有著用之不勤的詮釋可能性。由於何老師多年來在新店的山谷中工作,每當他坐在溪流旁的石頭,感受陽光穿越樹冠照射在溪水,水氣上升而陽光照降,忽然空間充滿氣息的流動,何老師認為這正是陰陽氣化的狀態。接著,他串聯起《老子》的谷神,與柏拉圖《理想國》的洞穴隱喻,雖然二者皆有「光線/陰影」,也思考何謂自由、何謂真理,但談論的方式極為不同。

他繼續談及尉禮賢以歌德《浮士德》最後一章寫的Das Ewig-Weibliche(譯為永恆的女性,或永恆的陰性),來翻譯老子的「玄牝」。何老師特意舉這個例子,就是因為其中有著「跨文化的動態發展」──將中國文化脈絡轉移到德語脈絡中,跨語言的轉化似乎賦予《老子》另一個生命。而語言、語境和脈絡的易轉,無論尉禮賢或何老師,都是自覺且有意識地進行解讀。

至此,無論是陰陽氣化的經驗、文本,以及與《浮士德》相關的翻譯、互文,都是為了探討從十八世紀初,將自然與女性兩者意象連接,進而帶出自然與宰制、陰陽性別的刻板印象、善與不善二元對立等問題,然是否能夠從《老子》的智慧中開啟並調節其他的可能性,正是何老師在思考並於演講中想傳達的旨趣。

「氣論與中國哲學」座談

對談人:楊儒賓(清華大學哲學系講座教授)

陳榮灼(加拿大Brock University 哲學系榮譽教授)

主持人:紀志昌(中山大學中國文學系教授)

回應人:何乏筆 Fabian Heubel(中研院文哲所研究員)

賴錫三(中山大學文學院院長)

清華大學楊儒賓教授,以及加拿大Brock University陳榮灼教授,在中國哲學的研究領域蔚為大家,因此本場活動很榮幸地能邀請他們,作為「氣論與中國哲學」座談的主要與談人,為眾人帶來極具意義的對談。

氣論在中國哲學上具有重要地位,從先秦孟子、漢代氣化宇宙論,乃至宋明理學都不斷地延伸討論,而楊教授與陳教授,所要回應的除了氣論本身意涵的承轉流變,也將以氣論探討牟宗三先生對宋明理學判教的三系說。

誠如賴錫三教授所言,牟先生作為當代新儒家的代表之一,其理論涵蓋性極高,不時有人想要突破牟先生綿密而龐大的系統,但如何有突破之新意,深具難度。楊教授與陳教授在這方面下了苦心,認為除了以理學、心學、以心著性的方式來理解三系說,還有其他詮釋可能。如楊儒賓教授提到王船山、方以智、黃梨洲等人,早已以氣論的方式理解胡五峰、劉蕺山的思想;陳榮灼教授也借著萊布尼茲與張載思想的比較,將第三系的說法放到西方哲學與世界哲學的視域下。

賴錫三教授延續補充學者們對於氣論與體用論的觀點,何乏筆教授也觀察到氣論可以作為康德之於中國哲學的突破點,並走出精神哲學對哲學的有限理解。在幾位教授的相互闡釋發明後可以意識到,楊教授及陳教授所要補充或批判的,即是針對牟宗三的三系說之不足、還原氣論對於中國哲學的重要性,並思考如何建立起儒家真正的圓教。

何重誼〈跨文化研究,超越性哲學,與愛之形而上學:論連接「內在他者」與「外在自我」的可能性〉

何重誼Jean-Yves HEURTEBISE(輔仁大學法國語文學系副教授)

國立中山大學文學院教育部標竿計畫「跨文化漢學之島:國際漢學平台在中山」與國家圖書館漢學研究中心於6月6日下午共同舉辦「思想風雲在中山——跨文化講堂」系列講座,邀請法籍漢學家,輔仁大學法國語文學系、CEFC法國現代中國研究中心的何重誼(Jean-Yves Heurtebise)副教授主講「跨文化研究,超越性哲學,與愛之形而上學:論連接「內在他者」與「外在自我」的可能性」,並由計畫主持人國立中山大學中國文學系莫加南(Mark McConaghy)助理教授擔綱主持。

何教授從核心議題「跨文化」出發,聚集在跨文化哲學(Transcultural studies)與超越性哲學(Transcendental Philosophy)之間的「跨(trans)」是如何可能,並從愛與性的角度,加上形而上學(Metaphysics)一層的討論,使得過往三種未曾一同討論的領域相互綰結、闡釋。何教授以自己過往博士論文處理的生命哲學(Life Philosophy)出發,回到古希臘哲學重新理解生命哲學,提出生命為一力量(power)連接一種新的存有(being)形式,湧現(Emergence)於其自身的每一刻,此即為其超越性的層次(transcendental),進而從德國哲學家康德與謝林對超越性的討論中,理解這種新奇的湧現作為反饋/回溯性(retroactive / feedback-processed)的超越性,加上德勒茲式的層次,連結跨文化哲學與超越性哲學之間的關係。

對何教授來說,跨文化哲學是超越性哲學的一部分,來自於哲學內部,其更試圖區分Transcultural 與Cross-cultural的差別,指出後者仍停留在意識形態及本質論上的瑕疵,他提供來自於黑格爾與馬克思的批評角度,並從傅科對於性與愛的理解,提出一種連結內在他者與外在自我的「愛之形而上學」,而超越性的跨文化使文化不可能不相遇和融合,同時以愛與性的關係來比擬文化之間相遇交融的狀態。接著並從哲學的歷史層次上脈絡化,以中國與西方之間的觀看作為對照,探究現代中國如何作為西方的他者,並更仔細地從法文典籍中對於孔子畫像的差異與近代中國圖像中西方的負面形象進行對比,而這樣的互動關係也持續延續至今日當代中國如何觀看西方。

演講現場討論熱絡,中山大學文學院賴錫三院長、哲學系高長空與戴遠雄教授皆對跨文化哲學與超越性哲學之間的差異提出看法,聚焦在「trans」一詞如何連結、如何翻譯的問題。而哲學系游淙祺教授則對於形而上學(Metaphysics)方面提出見解,何重誼教授表示或許要重新思考Metaphysics的適用性。因應疫情變化,本場次也是首次以線上、實體混合方式進行演講,計有40多人以線上方式參與。

康豹〈瘟疫、罪惡與受難儀式:近代臺灣王爺信仰面面觀〉

康豹Paul R. Katz(中央研究院近史所特聘研究員)

國立中山大學文學院教育部標竿計畫「跨文化漢學之島:國際漢學平台在中山」與國家圖書館漢學研究中心於9月22日下午共同舉辦「思想風雲在中山——跨文化講堂」系列講座,邀請中央研究院近代史研究所康豹(Paul R. Katz)特聘研究員,主講「瘟疫、罪惡與受難儀式:近代臺灣王爺信仰面面觀」,並由國立中山大學中國文學系主任羅景文擔綱主持。

康豹教授致力鑽研中國宗教社會史、台灣宗教社會史、中國道教史等學術領域,從起初探討「溫元帥」、「呂洞賓」信仰到後續研究「噍吧哖事件」、「王爺」信仰等脈絡中,可以窺其從中國東南沿海到深入台灣的研究軌跡。近來康豹教授復提出COVID-19的人文社會省思,藉由長期從事田野調查的親身經驗,發現在華人社會中的建醮拜懺、治病法事、送瘟和瘟等宗教儀式,既有驅逐瘟神疫鬼的功能,同時也是人們藉由種種「受難儀式」(rite of affliction)——例如透過懺悔平息天譴、陣頭淨化發生過災厄的不祥之地、燒王船送瘟神等,試圖解決社會問題並撫慰人心。

康豹教授指出:在疫病發生期間,不免伴隨產生諸多違背人性的現象,人與人之間遭致隔離,瘟疫本身也對身心健康乃至社群記憶傷害極大,這使得瘟疫自古幾乎不曾有紀念碑,意味著人們恨不得趕緊遺忘它,遑論紀念。康豹教授也表示,無論現代化社會中科技、醫療如何進步,宗教信仰及儀式仍不可或缺,例如在臺灣傳統的「祭改」儀式中,雖僅是一種象徵性的懲罰,卻往往能讓信徒痛哭流涕,箇中原委正是因為受難儀式給予人的身心觸動力量,個人乃至社會的罪孽與不幸,都在過程中呈現並尋求平撫、救贖。

在演講過程中,康豹教授分享許多饒富意趣的照片,例如某張照片中,可看到信眾隨著城隍爺夯枷遊街,穿梭在城市街頭,背景則襯著新莊警察局、麥當勞等建築。陰陽二間的司法象徵與多元文化混雜並存,妙趣橫生。羅景文副教授也表示,很多傳統宗教形式在當代未必能被人理解與接受,但宗教儀式卻透過自身力量淨化地方,也長期撫慰人心安寧,儼然是臺灣社會舉足輕重的正面能量,值得增進瞭解。

國家圖書館報導_思想風雲在中山——跨文化講堂系列講座9月22日由康豹教授主講

傅可恩〈關於挽救她的語言,一位原住民的小孩能夠教我們什麼?〉''What an Indigenous child can teach us about saving her language‘’

傅可恩P. Kerim Friedman(東華大學族群關係與文化學系教授)

國立中山大學文學院教育部標竿計畫「跨文化漢學之島:國際漢學平台在中山」與國家圖書館漢學研究中心於9月27日上午共同舉辦「思想風雲在中山——跨文化講堂」系列講座,邀請國立東華大學族群關係與文化學系傅可恩(P. Kerim Friedman)教授,主講「關於挽救她的語言,一個原住民的小孩能夠教我們什麼?」,並由計畫主持人國立中山大學中國文學系莫加南(Mark McConaghy)助理教授擔綱主持。

傅可恩教授長期關注臺灣原住民的族群文化及「語言復振」議題,近期他與學生Sifo Lakaw合著論文No One at School Can Speak Pangcah’: Family Language Policy in an Indigenous Home in Taiwan,分析Sifo與妻子Kidaw如何在家庭中建立起族語環境,讓兩位女兒Olic、Nikar得以從小就透過學習族語,找回族群傳承與自我認同。除了「家庭語言政策」的訂定及執行,他們也搭配政府推行的「族語保母計畫」,讓熟諳族語的長輩或族人可以一同教育小孩,建構自然的、家庭化的學習環境。目前Olic在日常生活中已經可以流利地使用族語,而部落的長輩聽到年輕一代會講族語,也非常感動。

傅可恩教授指出,由於臺灣戰後初期至1980年代末所強力實施的「國語政策」,以及年輕人往城市出走,使得族語流失乃至瀕危的情況嚴重;傅教授援引了法國社會學家布迪厄(Pierre Bourdieu)所談論的「文化資本」(le capital culturel),說明學習主流中文和少數族語有著顯著的價值差距和交換功能,新一代原民便往往連帶失去學習族語的動力與誘因。此外,學校母語教育雖可達致「價值賦予」(Valorization)的效用,但課程時間短暫及實際運用族語的比例失衡,較難真正建立學習語言的良好管道,而「家庭語言政策」的回歸非常關鍵,由原生家庭父母親起帶頭作用,讓族語、族群文化及認同自信永久傳續。

同時,傅可恩教授觀察到一種文化的「回沖效應」,係指當孩子面對外在環境(尤其是學校體制教育),無論是同儕、陌生人的語言差異,都可能影響孩子對於自身母語的接受度與認同感。因此,如何妥善處理回沖效應的衝擊,以及重視孩子在學習及成長過程中的「能動性」,是非常重要的課題。傅教授認為,關於「語言復振」,可以效仿Sifo跟Kidaw翻轉文化資本,讓族語在家庭中變得不可或缺;尤其關鍵的是,大家必須意識到多元的語言學習並不會導致「零和遊戲」(zero-sum game),反而更能建立良好的語言能力和開闊的文化視野,對於社會整體和諧共處也大有助益。

國家圖書館報導_思想風雲在中山——跨文化講堂系列講座9月27日由傅可恩教授主講

佐藤將之〈共生思想視野下的「禮」和荀子禮治論〉

佐藤將之(臺灣大學哲學系教授)

國立中山大學文學院教育部標竿計畫「跨文化漢學之島:國際漢學平台在中山」與國家圖書館漢學研究中心於9月28日上午共同舉辦「思想風雲在中山——跨文化講堂」系列講座,邀請國立臺灣大學哲學系佐藤將之教授,主講「共生思想視野下的『禮』和荀子禮治論」,並由國立中山大學中國文學系黃冠雲副教授擔綱主持。

佐藤將之教授首先介紹日本「共生思想」的發展脈絡,例如:日本內閣政府成立「共生社會政策」之統籌部門,針對青少年育成、少子化、超高齡社會、失能者福利措施之建設等社會問題,進行積極研議和推動;再如,日本經濟團體聯合會也於1994年組織「共生委員會」,以建構整體和諧社會為理想;在政府部門關於教育、研究領域的補助案件中,時常可見以「共生」為名的計畫;而在高等教育成立系所、設置課程方面,也陸續以「共生」為核心概念;不僅如此,日本知名企業如京瓷Kyocera、佳能Canon,亦皆秉持著與社會共生、與世界共生、與自然共生的宗旨目標,「共生思想」在日本政府、企業、學校的影響,可見一斑。

佐藤教授指出,「共生」一詞在日本已有一百多年的歷史,沿革上,可從二十世紀初由椎尾辨匡於鎌倉光明寺組織的「共生(ともいき)運動」談起,雖然是小型宗教團體的信念活動,但也試圖建立「心生;身生;事生;物生,人皆生的共生之里」;二十世紀末,由黑川紀章提出的共生論,則主張面對當代世界典範之轉換(paradigm shift),只能藉著克服近代化過程形成的縱向分割之分業化與專門化,並且改採綜合的觀點洞察全體變化,才能看見未來。

最後,佐藤教授試著以荀子的禮治論來回應日本學者吉田公平的「共生論」。佐藤教授認為荀子未曾使用「人性」一詞談論「惡」,而係指人的「材質」,若放縱此「材質」,人就變成傾向追求各種慾望快樂,因此荀子便格外看重「起偽化性」的修養功夫,佐藤教授表示:「從荀子『禮論』可構想的『共生』社會,是其中社會成員不斷自我努力、自我改善的社會。」概言之,佐藤教授從他的研究領域──荀學,找尋呼應共生思想之處,同時肯定共生思想的開放性,可從宗教、文化等因素,促進共生思想的激盪。

國家圖書館報導_思想風雲在中山——跨文化講堂系列講座9月28日由佐藤將之教授主講

馬愷之〈宋明理學與古典懷疑論:一個跨文化的反思〉

副教授演講身影1-1024x683.jpg)

馬愷之Kai Marchal(政治大學哲學系副教授)

國立中山大學文學院教育部標竿計畫「跨文化漢學之島:國際漢學平台在中山」與國家圖書館漢學研究中心於9月29日下午共同舉辦「思想風雲在中山——跨文化講堂」系列講座,邀請國立政治大學哲學系馬愷之(Kai Marchal)副教授,主講「宋明理學與古典懷疑論:一個跨文化的反思」,並由計畫主持人國立中山大學中國文學系莫加南(Mark McConaghy)助理教授擔綱主持。馬愷之教授長年致力於宋明理學研究,並且擔任政大華人文化主體性中心之「跨文化哲學比較研究小組」執行委員之一,尋找華人文化中具代表性的類比性思考,及此思想在傳統倫理面向中扮演的角色。

當宋明理學,及作為宋明理學的研究者,遭遇古典懷疑論的揭起和衝突,學者們在探尋、叩問的究竟是什麼?在全球化、國際化的世界網絡中,馬愷之教授將以跨文化思維和實際研究歷程,探究此一大哉問。

演講中,馬愷之教授以東方哲學與當代西方哲學的目標差異為切入點,舉《論語》與《二程遺書》中的對話呈現東方哲學不把「解決問題」作為首要目標的思維方式;反過來提到西方哲學家「尋找確定性」的任務傾向、哲學與科學提供反思與定義等特性。馬愷之教授提到研究哲學者,需要常常擁有「懷疑」心理,從西方笛卡兒普遍懷疑出發,連結古希臘懷疑論哲學家皮羅、塞克斯圖斯‧恩丕里柯所代表的「古典懷疑論」,對他們而言,「古典懷疑論」是日常生活、哲學的實踐——通過在懷疑的刺激之後,擺脫單一視角的僵化,以新的方式回到日常世界,建構自我和世界的新關係。在懷疑論的論述中,馬愷之教授將西方哲學與東方哲學進行比較,更在其中找到若干相似之處。如莊子「吾惡乎知之?」、「我若之辯」、「莊周夢蝶」等敘述,都相契於懷疑論那種解構獨斷式論述或觀點的思維方式;回頭連結皮羅主義之外,更延伸至印度龍樹的中觀思想,找尋之間相互影響的可能。

而在對於宋明理學的討論中,則圍繞宋代大慧禪師談夢而展開,由此反觀宋明理學相對於懷疑論,是以重建世界真實為思想關鍵,意圖建立世界與人類之間的信賴關係。而在此一比較視角中,是否宋明理學就純粹是懷疑論的反對者呢?馬愷之教授又進一步以朱熹哲學作為開解進路,以對於「子在川上,曰:『逝者如斯夫!不舍晝夜。』」一句之詮釋為例,說明朱熹部分的哲學特點:不立說而只解經、重視真實現象等,或許都隱約帶有懷疑論的意味,但這樣的懷疑意味又在「格物致知」的概念中,回歸於我們所身處的現實世界與種種現象。

最後,馬愷之教授以西方哲學和東方哲學之間對於「懷疑」的冥冥互契作為總結,以兩者之間共同浮出「文化差異的意義」、「日常生活性的意義」、「哲學與科學的關係」等思考要點,引導我們重新思考真實知識的衝突、跨文化思想的融合、世界真相的追求等問題,從中發現當代社會的東西、古今思想之融合與轉化。

國家圖書館報導_思想風雲在中山——跨文化講堂系列講座9月29日由馬愷之教授主講

林遠澤〈包容他人──哈伯瑪斯論團結倫理及其當前的意義〉

主講人:林遠澤(政治大學哲學系教授)

主持人:楊婉儀(中山大學哲學所教授)

國立中山大學文學院教育部標竿計畫「跨文化漢學之島:國際漢學平台在中山」與國家圖書館漢學研究中心於11月7日下午共同舉辦「思想風雲在中山——跨文化講堂」系列講座,邀請國立政治大學哲學系林遠澤教授主講「包容他人──哈伯瑪斯論團結倫理及其當前的意義」,並由國立中山大學哲學所楊婉儀教授擔綱主持。

林遠澤教授首先談論西方現代性,透過理性追求合理化,建構出「資本主義的市場經濟」與「官僚科層制的國家統治」,並落實從啟蒙運動以來的「自由」與「平等」兩大理念。然而過度的功能分化、工具理性主導的情況下,人的自由與平等似乎越來越難以實現,因而林教授指出:「西方現代性最為合理化的過程,卻導致最不合理性的結果。」

林教授關注到從法國大革命以來,不僅只有「自由」與「平等」,還有一個長期被忽略的啟蒙理念──「博愛」,這是一種互相承認的社會整合、社會團結的力量。是以,林教授藉由西方著名道德教育學者Nel Noddings分析關係與關懷分別在存有論與論理學上的意義;也談論到Kohlberg的知行同軌論;最後串聯起哈伯瑪斯如何從對話倫理學,到審議式民主,再到民族主義的憲政愛國主義的思考脈絡。

林教授也利用團結倫理來回應疫情乃至後疫情時代,對於民主法治國的影響與觀察,例如面對政府防疫過程中的種種措施,有許多法律政策和人民權益上的矛盾、自由權與生命權等基本權利爭議,至此民主自由與社會團結能否統一?林教授指出當社會團結逐漸優先於個人自由的保護,可能是民主退潮,抑或民主深化的開始。這背後代表著「正義」與「團結」的辯證,並讓我們佇立省思未來民主社會如何繼續發展的十字路口上。

「心齋坐忘:關於研究中國哲學的一些思考」座談

主持人:莫加南Mark McConaghy(中山大學中國文學系助理教授)

評論人:賴錫三(中山大學文學院院長)

林明照(臺灣大學哲學系系主任)

劉滄龍(臺灣師範大學國文學系教授)

何乏筆Fabian Heubel(中央研究院中國文哲研究所研究員)

顧永光Joern Peter Grundmann(中山大學中國文學系約聘助理教授)

回應人:戴卡琳Carine Defoort(比利時魯汶大學漢學系教授)

國立中山大學文學院教育部標竿計畫「跨文化漢學之島:國際漢學平台在中山」於11月14日下午舉辦「心齋坐忘:關於研究中國哲學的一些思考」座談,中山大學中國文學系莫加南助理教授擔綱主持,並特邀中山大學文學院賴錫三院長、臺灣大學哲學系林明照教授、臺灣師範大學國文學系劉滄龍教授、中央研究院中國文哲研究所何乏筆研究員、中山大學中文系顧永光約聘助理教授等多位教授,先後評論由比利時魯汶大學漢學系戴卡琳教授於2016年發表的文章〈MENTAL FASTING IN THE STUDY OF CHINESE PHILOSOPHY: LIU XIAOGAN VERSUS ESTHER KLEIN〉(後翻譯中文版〈心齋坐忘: 中國哲學研究的方法論反思〉),再由戴卡琳教授統一回應。

莫加南助理教授率先整理出戴卡琳教授文章的幾大重點,分別是戴教授如何從〈人間世〉仲尼與顏回對話:「无聽之以耳而聽之以心,无聽之以心而聽之以氣」中辨析出「知識」、「情感」、「無知」這三個層面;以及考察學者劉笑敢對朴仙鏡(Esther Klein)論文的回應,反思當代學界如何在治學態度和方法論上,可以意識到這三個層次並得以轉化。

林明照教授關注到文獻與論證上的問題,雖然出土文獻或西漢晚期以前的紀載,未有直接徵引《内篇》的例子,但由於史料文獻經常帶有編纂者的哲學觀點,以及思想與歷史糾纏等問題,被收錄的未必是「純粹」的材料。同時提出如果預設《淮南子》、《呂氏春秋》與《莊子》內外雜篇每一篇有連續性,但實際上各篇可能都有不同作者的話,這其中的張力如何理解?

劉滄龍教授歸納「聽之以氣」是真正的無形無名、「聽之以心」則開始有儒墨仁義禮智的道德、「聽之以耳」是名家法家「齊於法而不亂」的統一性暴力,最後落入道術為天下裂的局面。劉教授認為莊子可能既是作者也是編者,能順著老子反省儒墨之不足,又吸收儒墨名法各家所討論的問題,這便是當代所須學習的,即打破各自框架,鬆動好惡執取,彼此共同尋求解決之道。

何乏筆研究員試圖以「无翼飛者」對比「以無知知」,認為「以無知知」是極為困難的、幾乎不可能的工夫;但他也強調「無」在道家思想上具有正面意義,如同海德格在思考的否定性表達,或柏拉圖有著向下修行意涵的洞穴意象,可以連結在一起解讀;同時他指出在「情感」層次背後,有沒有一種更複雜的、值得同情的歷史創傷,是無法單純用「情感」解釋的?

顧永光助理教授從他的研究領域,即從東西周的上古史,以及先秦的概念史為出發點,從不同領域面向去思考戴老師的文章。並且提出當我們發現到新的出土文獻,是否會影響到一種「正統」的敘事邏輯,甚至是撼動意識形態。

賴錫三院長深感由於學界對先秦文本所知甚少,因此儘管學者形成一種學術圖像,卻往往是「得一察焉以自好」,因此要如何誠實面對理解上的有限性,並意識到「學術是永未完成的」,便成為學者重要課題。賴院長認為我們應該自然地面對挑戰與質疑,當自我與他者的是非觀點不一致,也正好突顯出自己的知並非絕對之知。無知才會帶來驚奇、帶來謙虛,也帶來包容。

戴卡琳教授肯定每位學者的評論與回饋,帶來了更深層的交流與思考。面對材料問題,她引用荷蘭諺語,意指「每一隻鳥會唱自己的調子」,無論是莊子各篇所呈現的意義,或是每位學者從各類學科去看同一份文獻,都有其道理。但如何謙虛地接受批評與理性討論,甚至不排斥地盡量承認自己的情感和有限性,戴教授認為她所反省的是目前學術界的對話情況,並指出「只要願意暫時擱置學界內一些主流的假設,便足以為哲學探究開闢新徑。」

本場會議很榮幸邀請到重要漢學家戴卡琳教授擔任為回應人,以及在臺灣跨文化莊子學有著卓然貢獻的學者,如賴錫三、劉滄龍、林明照、何乏筆等人參與評論;並有外籍學者顧永光、莫加南提供更多不同的視角。諸位為研究中國哲學方法之反思,及當代學術現況有著豐厚、激盪的討論,因此賴院長期待日後整理出座談內容,並發佈於《商丘師範學院學報》,作為莊子出生地之學報,其歷史意義、學術價值非凡。

戴卡琳〈蝸角相爭:從《莊子》反思「論辯」的「基礎」與「超越」」〉

戴卡琳教授從歷史發展,觀看從十七世紀「多語言」(multi-linguality)逐漸成為二十世紀單語言(mono-linguality)的窘境,似乎只有西方概念才能談論哲學,因此在二十一世紀的當下:「爲了恢復某種平等,嘗試用中國古代的概念來分析當代的問題」,她認為閱讀《莊子》可以獲得一些啟發。

戴教授分享《莊子.則陽》「蝸角相爭」的故事情節及其框架,辯論雙方認為彼此的立場代表全部的觀點,但是從第三方,可能又衍生出無窮無盡的對立。故事中的角色──戴晉人,僅僅是提問、說故事,便超越了辯論的意識相爭。戴教授認為要以「辯」重新考慮中國哲學合法性的問題,就不得不重視「想像力」,從很遠的角度重新看待當前的對立,如同魏王聽聞戴晉人的故事後「惝然若有亡也」,正是以無窮遊心,超越簡單的辯論爭執。

倘若從《墨子》對於「辯」的定義,或晚期墨者對「辯」的要求,他們認為辯論有一種模式,建立在這種模式之上進行辯論,可以得到百分之百的結論。戴教授認為部分的西方哲學學者有點像晚期墨者,過度理性地將對方的想法簡化放在「辯」裡面,卻容易造成兩極化傾向。但辯論雙方很可能有種共通性基礎,如《莊子》所言「萬物有乎生而莫見其根。有乎出而莫見其門」,如何珍惜這基礎進行對話,是戴教授重要的提醒。

在交流環節,莫加南助理教授從中國文學史的角度,與中國哲學合法性問題相互參照,同時反省「想像力」與「超越性」可能被濫用的負面化的問題存在。林明照教授思考「說故事」的可行性,說故事可以讓道理不顯自明嗎?是否除了想像力還需要別的能力?再談對立雙方的共同基礎,有沒有可能正是辯論的開端?何乏筆研究員認為蝸角相爭與兩岸問題密切相關,但是「想像力」提供什麼解決之方?莊子談「弔詭」是否能超越辯證法的思想,回應當代問題?賴錫三院長指出莊子提醒我們想要終極解決問題,辯論便是很難逃脫的困境,不斷試圖摧毀對方而證成自己的優位性與合理化,但莊子的弔詭思維卻是解決偏執最好的方式。劉滄龍教授認為近代主體、主權國家對於邊界越來越明確,排他思維逐漸成為現代人的本能,這問題可能比起統和戰爭的生存危機而言,有種更根本的危機。

戴卡琳教授在回覆過程中,認為她並非認為可以用《莊子》解決任何問題,但莊子寓言確實提供一種靈感,幫助她理解中國哲學合法性。想像力與說故事,正是要超越自己想要改變對方的心,而且故事有很多詮釋面向,聽者會得到相對而非絕對的啟發。戴教授也認為共通性基礎可能是對立的開端,但是重點是誰用什麼角度去看同一個事實?角度也是重點之一。因此從歷史比較遠的角度去看國家、主權與邊界,在這些概念還沒形成的階段,這可能會發現一些解決當代問題的方法。

非常感謝戴卡琳教授帶來精彩的演講,談論辯論的基礎以及莊子如何思考論辯的限制,以及多位學者共同與談,為本場演講帶來更有趣、有意思的對話。

郭靜云〈商代易與道觀念淵源〉

郭靜云 Olga Gorodetskaya (中正大學歷史系教授)

國立中山大學文學院教育部標竿計畫「跨文化漢學之島:國際漢學平台在中山」於11月17日下午舉辦「思想風雲在中山——跨文化講堂」系列講座,邀請國立中正大學歷史系郭靜云Olga Gorodetskaya教授,主講「商代『易』與『道』觀念淵源」,並由國立中山大學中國文學系謝薇娜助理教授擔綱主持。

郭靜云教授首先介紹到「道」在古字中出現的兩種寫法,一種是「從行從人」,另一種是「從辵從首」。郭教授指出「從行從人」此一古文字的紀載,雖然可以看出與祭祀儀式,及王的行動有關,但在訓解探究字的本義時,尚未能定論。直到1993年郭店楚簡出土,證實了古字解作「道」,而且是引導之義,乃指王祈求天上的引導以期掌握大吉之意。

郭教授在研究中發現,古人雖企望崇高指南與引導,「道」卻從不涉及任何具體位格神,與《郭店老子.甲》「未知其名,字之曰道」的觀念有契應之處,導者係不可指名的信仰對象。郭教授認為要了解《老子》的「道」,一定要了解老子以前的時代脈絡──因為先秦哲學思想離不開前時代的信仰觀念。

郭教授再以殷墟甲骨占辭中屢次出現「下上若」或「下上弗若」的祈禱套語為例。她訓解「若」字,有著上對下的允諾,或下對上的順從,因此商王所祈禱的對象離不開帝、祖、王等崇高地位,但「下上」既與帝、祖同等重要,又有所區別。在教授的一一列證下,得以知曉「下上」囊括被認知的,和未被認知的一切上下神力,商王正是祈禱一切神力的順祥保佑。

除了「下上」應以一整合詞理解,「下上」本身的排序也暗藏玄機。郭教授探賾到古代巫師在套文上必然寫作「下上」,與商末開始用「上下」不同。雖然都有祈禱一切神力的意味存在,但從甲骨文字形演變看來,「下上」的寫法,有著圓形整全的結構,與易經中「泰」卦卦意冥合,反之則「否」。郭教授指出,祈禱的重點不在祈禱對象,而是上下天地是否能合?這才是商代祭祀占卜的智慧所在。

郭靜云教授的演講憑藉著深厚的歷史學、文字學底蘊,以及實際田野調查、考古發掘經歷,為我們帶來重要的觀念,誠如莫加南助理教授表示:「郭教授的演講將會影響我們思考先秦思想的意涵,及其與古代更複雜的脈絡淵源。」謝薇娜助理教授認為中國文字學、考古學或歷史研究學者,都彷彿偵探一般,從留存不多的古代文獻中抽絲剝繭,並以科學性的方法研究整全,實屬不易;顧永光助理教授也與郭教授在文字學論證上有許多交流互動,並討論著青銅器《散氏盤》的來源。每位學者都肯定本場演講相當豐富且成功。

「莊子的幽默感源自何處?」座談

任博克〈化聲之即相待即無待:《莊子》的蝴蝶夢與天台的一念三千〉

劉紀蕙〈從「一分為二」與「餘」出發:再次思考邊界政治、邊緣化的人民以及戰爭狀態〉

「如何理解莊子的工夫論:以心齋為軸心」座談

石井剛ISHII Tsuyoshi〈我們何以與共戴天?——從丸山真男「忠誠與反叛」談起〉

「共生哲學與『天下』觀念」座談

羅亞娜〈中國哲學與世界哲學:後比較的跨文化方法論論壇〉

Chinese and Global Philosophy: Postcomparative Transcultural Approaches

主持人:賴錫三 Lai Shi-san(中山大學文學院院長)

討論人:羅亞娜 Jana S. Rošker(斯洛維尼亞盧布爾雅那大學亞洲學系教授 (Universicy of Ljublana))

黃冠閔 Huang Kuan-min(中研院文哲所研究員兼所長)

何乏筆 Fabian Heubel(中央研究院中國文哲研究所研究員)

莫加南 Mark McConaghy(中山大學副教授兼人文中心主任)

高長空 Hector G. Castafo(中山大學哲學所助理教授)

宋灝 Mathias Obert(中山大學哲學所教授)

奚密〈重新思考台灣70-80年代本土詩學〉

Formal Lecture: Re-Thinking Taiwanese Nativist Poetry in the 1970s and 80s

李豐楙〈過關與證果──西遊五聖的出身修行傳〉

時間:2023年12月07日(四)9:00~11:00

地點:文學院LA 7006

主講人:李豐楙院士(政治大學華人宗教研究中心名譽講座教授)

主持人:羅景文系主任(中山大學中國文學系)

與談人:賴錫三院長(中山大學文學院)

王汎森〈「世界共生與人文創新」之「院士」講座〉

Global Co-Becoming and Humanistic Innovation: Academician Lecture Series

學術演講:「危機時代人文的力量」

場次1:3/4(一)14:00-16:00 文學院7006

場次2:3/7(四)10:00-12:00藝術大樓B1演奏廳

微學分課程:「中國近代思想的幾種趨勢」

場次1:3/1(五)14:00-17:00 文學院7006

場次2:3/8(五)14:00-17:00 文學院7006

院士座談會:「學問的幾個階段」

3/7(四)14:00-16:00文學院8004

「世界共生與人文創新」系列講座

決鬥與共生:「情」與「氣」的美學與倫理

系列主講人:李育霖

中央研究院中國文哲研究所研究員兼副所長

日期: 2024年4月15-18日

演講一 氛圍與情動:人類世的生態美學與倫理

2024/4/15(一)14:00-17:00

國立中山大學文學院LA8004

主持人:莫加南 國立中山大學

演講二 決鬥與共生:武俠電影的運動──影像

2024/ 4/16(二)14:00-17:00

國立中山大學文學院LA7006

主持與對話:賴錫三 國立中山大學

座談一 氣韻生動:武俠電影的風景景框

2024/ 4/17(三)14:00-17:00

國立中山大學文學院LA4009

主持人:莫加南 國立中山大學

對話者:李育霖 中央研究院、何乏筆 中央研究院、洪敏秀 國立中山大學、黃資婷 國立中山大學、高長空 國立中山大學

座談二 情與氣的關係如何?中國文學與哲學的視角

2024/ 4/18(四)14:00-17:00

國立中山大學文學院LA4009

主持人:李育霖 中央研究院

參與者:何乏筆 中央研究院、賴錫三 國立中山大學、莫加南 國立中山大學、蔡善妮 中央研究院、蔡岳璋 國立清華大學

漢學前瞻性 New Trends in Global Sinology

國際漢學之聲:Charles Horner 捐贈書籍儀式

魏簡〈中國新國家主義思想家與香港的制度重構〉

主講者:魏簡 Sebastian Veg 法國社會科學高等研究院教授、2021年度外交部臺灣獎助金學人

與談人:楊尚儒 國立中山大學政治學研究所助理教授

主持人:莫加南 Mark McConaghy 國立中山大學中國文學系助理教授

時間:6月24日 (四),下午 2-5pm

楊孟軒〈《1949大撤退:現代台灣的創傷、記憶與認同》新書發表會〉

“The Great Exodus from China: Trauma, Memory, and Identity in Modern Taiwan- New Book Talk”

主講者:楊孟軒 Dominic Meng-Hsuan Yang(美國密蘇里大學哥倫比亞分校歷史系副教授)

主持人:莫加南 Mark McConaghy(國立中山大學中文系助理教授)

時間:3月7日(一)上午9:30-12:00

地點:文學院LA 7006

楊孟軒教授歷時十二年調研、書寫的大作於2020年獲得記憶研究學會「首書獎」(Memory Studies Association First Book Award),中文版也即將在年底面世。評審們認為楊教授對「創傷記憶」、「社會記憶」有著獨到且突破性的探討,所舉的案例也能充分論證其觀點,甚至幫助思考全球有相同經歷的群體及其歷史。

楊教授自小離開台灣,直到2006年才著手關於台灣的研究──了解台灣歷史和周邊國家的關係,甚至到後來才知道他的親人,曾作為二二八事件與白色恐怖的受害者。他發覺一九四九的大移民潮,對於台灣島嶼,無論是政治、經濟與文化方面,都有很大的影響。

楊教授多方蒐集史料,如官方統計數據、民間文學作品、戰後初期報紙、同鄉會文獻雜誌和聯誼活動紀錄,看出了族群矛盾衝突、政府政策的轉變、回不了家的事實對外省移民的社會創傷、流離記憶使思鄉情緒逐漸在地化等複雜情況。而這些都有別於《大江大海》訴說的歷史記憶。

是以指出「口述歷史/社會記憶」帶有延遲性、時代性與選擇性,然而是哪些事情被選擇性遺忘、為何遺忘這些事情;歷史記憶之所以被建構,以及建構背後的倫理責任何在?上述都是楊教授所要強調的重點,他也希望透過多方向記憶(Multidirectional Memory),讓不同的集體創傷記憶能夠進行有意義的對話(productive dialogues),了解彼此的脈絡而達到和解的可能。

侯孝賢電影做為跨文化資源:國際線上對談

Hou Hsiao-hsien's Oeuvre as Trans-Cultural Resource:An International Online Conversation

主題:侯孝賢電影做為跨文化資源:國際線上對談

主持人:莫加南Mark McConaghy(台灣國立中山大學中國文學系助理教授)

與談人:彭小妍(台灣中央研究院中國文哲研究所兼任研究員)

與談人:陸敬思Christopher Lupke(加拿大亞伯達大學東亞研究學系教授)

時間:台灣時間2022年4月21日(四)上午 10:00- 12:00

加拿大北美山區時間2022年4月20日(三)晚上08:00-10:00

會議網址:https://ppt.cc/f7N9Jx

報名表單:https://forms.gle/jGbsCA42zAxkSNzK8

中山大學人文研究中心舉辦「侯孝賢電影週」電影播映暨講座系列活動,不僅會在in89駁二電影院播放侯孝賢導演的電影,更在播映後邀請知名編劇、影評人及多位學者進行講座與座談。4/21號,則特地邀請中研院彭小妍研究員,以及陸敬思Christopher Lupke教授,於線上共同談論侯孝賢電影做為跨文化資源,將會帶來什麼樣的契機?

雙妃奇緣:《紅樓夢》中帶有曹雪芹家族DNA的浮水印

時間:2022/11/24(四),10:00-12:00

地點:國立中山大學文學院LA7006室

主講者:黃一農(中央研究院院士)

主持人:羅景文(國立中山大學中國文學系副教授)

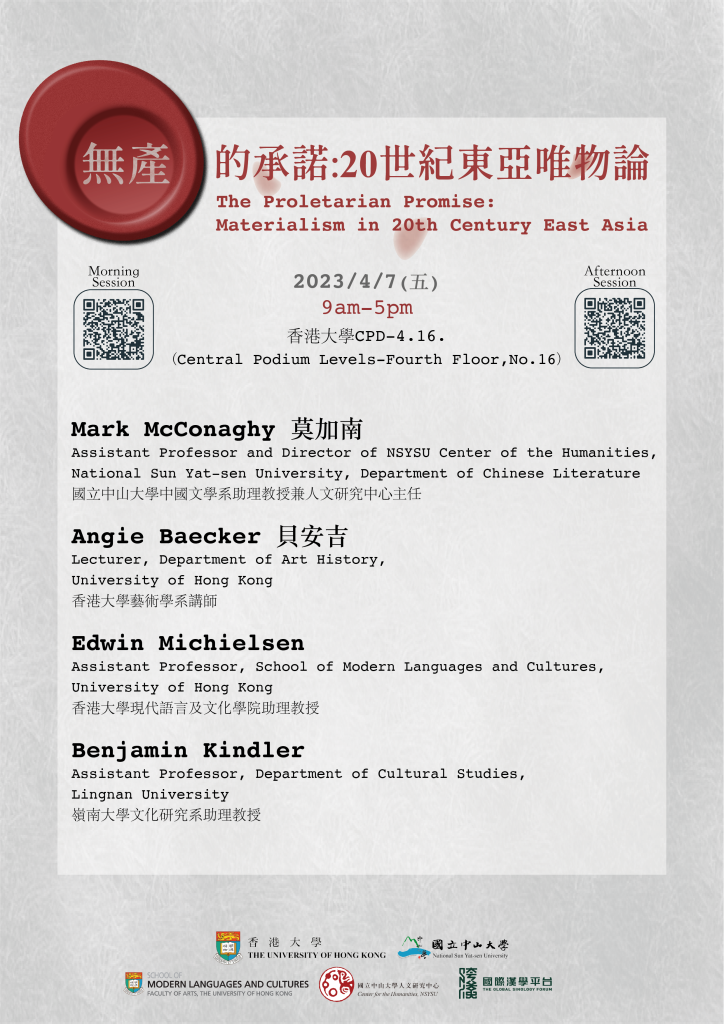

無產的承諾:20世紀東亞唯物論

The Proletarian Promise:

Materialism in 20th Century East Asia

時間:2023/4/7(五) 9am-5pm

地點:香港大學CPD-4.16.

(Central Podium Levels-Fourth Floor,No.16)

Mark McConaghy 莫加南

Assistant Professor and Director of NSYSU Center of the Humanities,National Sun Yat-sen University, Department of Chinese Literature

國立中山大學中國文學系助理教授兼人文研究中心主任

Angie Baecker 貝安吉

Lecturer, Department of Art History,University of Hong Kong

香港大學藝術學系講師

Edwin Michielsen

Assistant Professor, School of Modern Languages and Cultures,University of Hong Kong

香港大學現代語言及文化學院助理教授

Benjamin Kindler

Assistant Professor, Department of Cultural Studies,Lingnan University

嶺南大學文化研究系助理教授

當代漢學研究實踐:國立中山大學-維爾紐斯大學國際漢學論壇

Research Practices in Contemporary Sinology:

A Conversation between Vilnius University and NSYSU.

時間:2023/5/5(五)臺灣時間 15:30 立陶宛時間 09:30

羅景文 Luo Ching-wen

國立中山大學中國文學系副教授兼代主任

Associate Professor and Chair, Department of Chinese Literature

「『陰聲暗影』的理解、體驗與轉譯:當高雄陰廟信仰成為教學、研究主題與社會實踐場域」

Secret sounds and obscure images: teaching,reasearch and social practice associated with yin temples in Gaoxiong

莫加南 Mark McConaghy

國立中山大學中國文學系助理教授及人文中心主任

Assistant Professor, Department of Chinese Literature, Director,Center of the Humanities

「漢學為何重要?解讀中國當代傳統文化復興」

Why Sinology Matters: Reading China’s Contemporary Traditional Cultural Revival

謝薇娜 Severina Balabanova

國立中山大學中國文學系助理教授

Assistant Professor, Department of Chinese Literature

「從當代漢學的視角思考自然科學與人文研究的交涉」

Contemporary Sinology on the Intersection between Natural History and the Humanities.

羅熱塔 Loreta Poškaitė

維爾紐斯大學亞洲與跨文化研究所副教授

Associate Professor, Institute of Asian and Transcultural Studies

「中國審美學的研究——從中、西比較及現代化的角度思考的問題」

Investigations of Chinese Aesthetics from the Comparative (Chinese-Western)and Modernization Perspectives

衛特思 Vytis Silius

維爾紐斯大學亞洲與跨文化研究所副教授

Associate Professor, Institute of Asian and Transcultural Studies

「跨文化的倫理哲學:方法論的挑戰與實驗性的方法」

Transcultural Philosophy of Ethics: Methodological Challenges and Experimental Approaches

白立斯 Balys Astrauskas

維爾紐斯大學亞洲與跨文化研究所助理講師

Junior Assistant in Chinese Studies,Institute of Asian and Transcultural Studies

Taiwan MOFA Scholar 台灣獎助金訪問學者

「祖先崇拜實踐與美濃客家民族認同」

Ancestor Worship Practices and Hakka Ethnic Identity in Meinong, Taiwan

兩岸共生:文化與政治視角

Co-Existence Across the Straits: Cultural and Political Perspectives

時間:2023/9/18(一)14:00-17:00 國立中山大學文學院LA8004

主持人:謝力登 Derek Sheridan

中研院民族所助理研究員

對話人:莫加南 Mark McConaghy

國立中山大學副教授兼人文中心主任

丘琦欣 Brian Hioe

《破土》期刊編輯

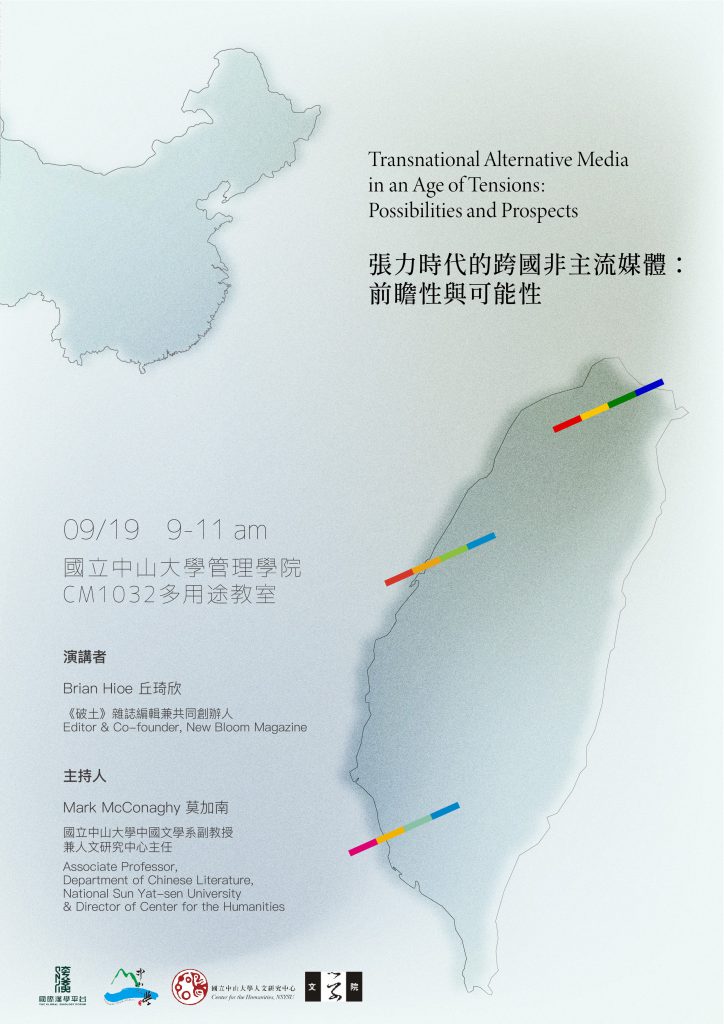

張力時代的跨國非主流媒體:前瞻性與可能性

Transnational Alternative Media in an Age of Tensions: Possibilities and Prospects

時間:2023/9/19(二)09:00-11:00 國立中山大學管理學院CM1032多用途教室

演講者:丘琦欣 Brian Hioe

《破土》期刊編輯

主持人:莫加南 Mark McConaghy

國立中山大學副教授兼人文研究中心主任

國際大師的跨界深談:跨文化現代性與啟蒙問題

A Transnational Masterclass: Transcultural Modernity and the Question of Enlightenment

《空與遍:天台精要》中文譯本討論會

先秦諸子與天下秩序

Pre-Qin Philosophies and the Question of Tianxia

病中倫常──魏晉南北朝小說中的省病、問疾與侍疾

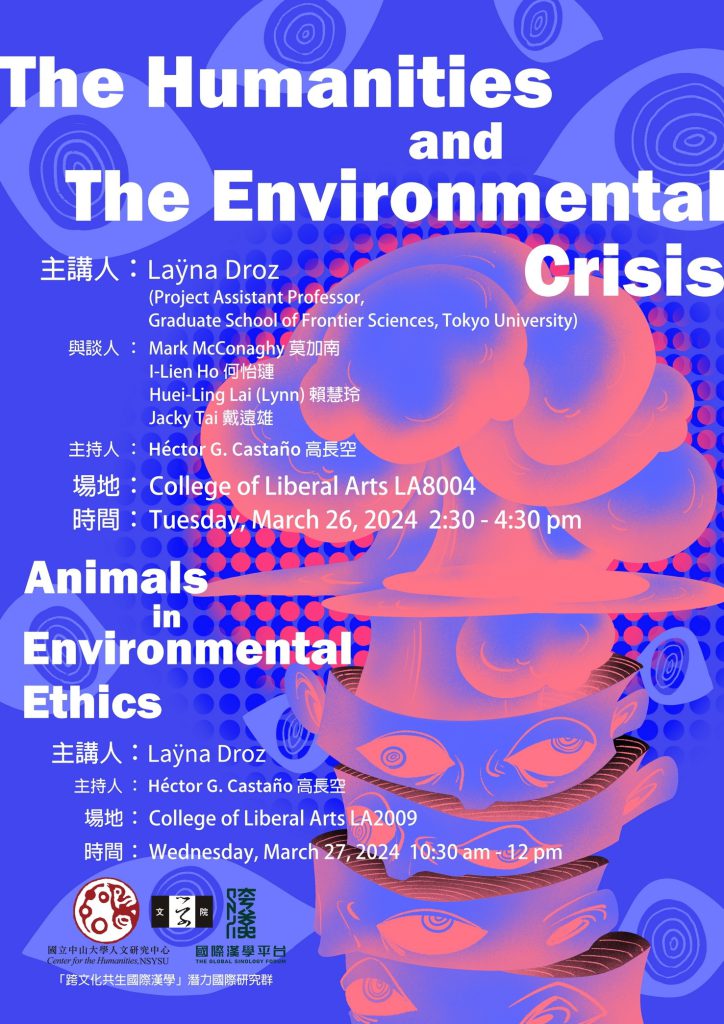

The Humanities and The Environmental Crisis

〔國際論壇〕自由的追尋:林毓生的思想遺產

自由的追尋:林毓生的思想與生命

孔子在高雄與萊頓之間:萊頓大學與中山大學國際漢學系列交流

Confucius Between Kaoshiung and Leiden: Leiden University and NSYSU Global Sinology Exchange